গোবিন্দপুরগামী টিনের-বাস ও করোনাযাত্রীরা

উমাপদ কর

পড়লাম ফিজিক্স, চাকরি সারলাম বানিজ্যিক ব্যাংকে, ১৭ থেকে বিরতিসহ

লিখে চলেছি কবিতা আর কবিতা বিষয়ক গদ্য। একে ট্র্যাজেডি বলা হবে, না বিচিত্রতা

ঠাউরে ‘কিস্যু হয়নি’ বলে আস্তাকুড়ে ফেলা হবে, তা জানি না। সময় পেরিয়ে ফিজিক্স

হারিয়ে গেল, ফসিলটুকু রেখে। কালে-কালে কর্মাভ্যাসের ব্যায়াম শেষে কর্মটা তো রইলই

না, অভ্যাসের রেশটুকু কতটা যে আছে বুঝতে পারি না। বাকি রইল কবিতা আর গদ্য। সে তো

মনের টান, অভ্যাসের নেশা, আর ব্যক্ততার কাঙালেপণা। সে যাবার নয়। তাঁবু গেঁড়েছে

অভ্যন্তরে। সোহাগী! ‘দেখা দ্যায় রে কথা কয় না/ খুঁজলে জনম ঘর মেলে না’।

তো কর্ম-সম্বন্ধীয় লেখাজোখার খবর যখন এল, বুঝলুম রেশটুকু থেকে তাকে

জাগাতে হবে। সে বড়ো জটিল আর তর্ক-বিতর্কে ভরা। সংখ্যাতত্ত্ব, সাংখ্যমান, আর তথ্য

ছাড়া তার চলে না। পানসে, জৌলুসহীন, কার্যকারণহীন, আষাঢ়ে গল্প মনে হয়। আবার এই

পেশায় থেকে ১০-৫ ব্যাংক করিনি শুধুই, জড়িয়ে গিয়েছিলাম কর্মচারী সমিতিতেও। তাতে

ব্যাংকিং ব্যবস্থাটা যেমন ভালো করে জানতে হয়েছে, বুঝতে হয়েছে কর্মীস্বার্থ, তেমনি

এর বৃহত্তর প্রেক্ষাপট, প্রভাব, আর্থিক নীতি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যগুলোকেও বিচার

বিবেচনায় আনতে হয়েছে। জানতে হয়েছে সরকারি নীতি, প্রয়োগে ব্যাংক-কতৃপক্ষের ভূমিকা,

লাভ-ক্ষতি, আর ব্যবস্থার গলদগুলোকে। স্বাভাবিকভাবেই সেসব কথা উঠবে, সাহিত্য-শরীরকে

যা স্পর্শ করতে নাও পারে। পাঠক, দোষ ধরলেও নাচার। কারণ মনে করি শ্যামার-পূজারী

শ্যামের মন্দিরে ঢোকারও অধিকারী।

জাতীয়করণের আগে ভারতে সহযোগীসহ স্টেট-ব্যাংক ছাড়া গোটা ব্যাংকিং

ব্যবস্থা ছিল এক-একটি বড়ো মনোপলি হাউসের। ছোটো-বড়ো মিলিয়ে সংখ্যায় অনেক

ব্যক্তিমালিকানার ব্যাংক। মূলত, মেট্রো-এলাকায় ও শহরাঞ্চলে এদের শাখা ছিল। আমানত

সাধারণ মানুষের, ঋণ-প্রাপক বাছাইকৃত একটি শ্রেণীবিশেষ, যাতে নিজেদের কোম্পানিগুলিই

প্রধান। এরই মধ্যে একের পর এক ব্যাংক-ফেল পড়তে থাকে। মানুষের গচ্ছিত টাকা মার যায়।

এইসময়ে, দলের কোন্দলের মধ্যেই ১৯৬৯ এর ১৯-জুলাই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী

দেশের ১৪-টি বড়ো বানিজ্যিক ব্যাংককে (যাদের আমানত ৫০ কোটি বা তার ওপরে) জাতীয়করণের

অর্ডিন্যান্স জারি করেন। উদ্দেশ্যঃ ব্যাংকের আমানতের টাকা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক

উন্নয়নের কাজে লাগানো, কৃষিনির্ভর ভারতে কৃষি ও অগ্রগন্য-ক্ষেত্রে সুযোগসুবিধা

বাড়ানো। সাধারণ মানুষের টাকা সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে ব্যবহার করা। সোরগোল পড়ে

যায়, ব্যক্তিমালিক ও তাদের কায়েমিস্বার্থবাহী সেনানিরা মাঠে নামে বিরোধিতায়। মামলা

সুপ্রিম-কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। কিন্তু সব দিক সামলে দু-সপ্তাহের মধ্যে পার্লামেন্টে

Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Bill পাস করান,

রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে যা আইন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। পরে ১৯৮০ সালে আরও ৬টি

ব্যাংককে জাতীয়কৃত করা হয়, যার ফলে ব্যাংকিং ব্যবসার ৯১ শতাংশই সরকারের অধীনে চলে

আসে।

অর্থনীতির দিক থেকে নিঃসন্দেহে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর

ফলে প্রকৃতি ও বিস্তারগত দিকে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষত জাতীয়কৃত ব্যাংকে) আমূল

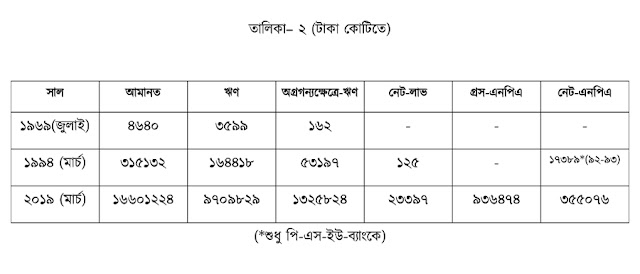

পরিবর্তন ঘটে। যা নীচের দুটি তালিকায় কিছুটা প্রকাশ করা যেতে পারে (জাতীয়কৃত

স্টেটব্যাংকসহ সমস্ত শিডিউল ব্যাংকের)।

তালিকা থেকে ভারতীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একটা ব্যাপক গুণগত ও পরিমানগত পার্থক্য নজরে আসছে জাতীয়করণের ফলস্বরূপ। যেগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে অতি সংক্ষেপে যা দাঁড়ায়, তা এইরকমঃ-

ক) ‘ক্লাস-ব্যাংকিং’ ‘মাস ব্যাংকিং’-এ রূপান্তরিত।

খ) প্রাইভেট মনোপলিকে নিয়ন্ত্রণ করা।

গ) শুধুই লাভ নয় সামাজিক দায়িত্ব-পালনকে অগ্রাধিকার দেওয়া। যেমন,

গ্রামে ও মফস্বলে প্রচুর শাখা খোলা, ব্যাংকিং-ব্যবস্থার প্রসারে সামান্য অর্থে

ব্যাংকে খাতা খোলা।

ঘ) আঞ্চলিক বৈষম্যকে দূর করার প্রয়াস। কম খরচে নানারকম পরিসেবা

দেওয়া।

ঙ) গ্রামাঞ্চল ও কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ নজর ও বিস্তার। যেমন,

কৃষিক্ষেত্রে মোট ঋণের ১৮ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা স্থিরিকৃত হয়েছিল।

চ) অগ্রগণ্য-ক্ষেত্রে (কুটিরশিল্প, ছোটো-উদ্যোগ, মাঝারি-কলকারখানা,

ক্ষুদ্রব্যবসা, শিক্ষা ও গৃহ-ঋণ ইত্যাদি) মোট-ঋণের ৪০ শতাংশ নির্ধারিত করে, ঋণের

পরিমান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি।

ছ) দারিদ্র-দূরীকরণ প্রকল্পে কম সুদে সরকারী ঋণ এবং বিভিন্ন

সরকারী-অনুদানযুক্ত ঋণ প্রদান।

জ) অবসরকালীন-ভাতা, বিভিন্ন সরকারী-ভাতা, ও বিভিন্ন ধরনের কাজের

পরিসেবা প্রদান।

ঝ) বোর্ড গঠনের মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ, কর্মীসংখ্যার তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধি, বেকারের চাকরি।

এইসব নীতিগ্রহণ ও প্রয়োগের ফলে দেশে ব্যাংকিং ব্যবস্থার কোয়ালিটিটিভ

ও কোয়ান্টিটিভ পরিবর্তনের ফলে উপকৃত হয়েছে, কৃষক, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মানুষ,

ছোটোখাটো ব্যবসায়ী, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ, ট্রান্সপোর্ট ও অন্যান্য ক্ষেত্র।

ব্যাংক জাতীয়করণের সুবাদে ‘সবুজ বিপ্লব’-এর মাধ্যমে দেশ খাদ্যে সয়ম্ভর হতে পেরেছে

বললেও অত্যুক্তি হয় না। বেকারত্ব ঘোচানোর ক্ষেত্রেও পাব্লিক-সেকটর ব্যাংক একটা

বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। রেলের পরেই কর্মীসংখ্যায় ব্যাংক দ্বিতীয় হয়ে উঠলো। একইসঙ্গে

রাজনৈতিক স্বার্থেও ব্যাংকগুলো ব্যবহৃত হলো— ভোটমেলার নামে ঋণমেলা, আবার ঋণমকুব।

সবই ঘাড় গুঁজে সহ্য করতে হলো জাতীয়কৃত ব্যাংকগুলোকে। অনিয়মে ভরা প্রাইভেট-সেকটর

ব্যাংকগুলি মুখ থুবড়ে পড়লে তার দায় মেটানোর ভারও পড়ল জাতীয়কৃত ব্যাংকগুলোর ওপর,

মার্জারের মাধ্যমে। নিয়মনীতি ও আইনের আলগা ফাঁসে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর ও

কর্পোরেট-সেকটরে অনাদায়ী ঋণের বোঝা বাড়তেই থাকলো। একসময় এই তামাদি-ঋণ ‘ব্যাড-ডেট

রাইট-অফ’ করে ব্যালেন্সশিট থেকে মুছে দেওয়াও হলো। ব্যাংক তার প্রকৃত স্বাস্থ্য

হারালো।

ভারতীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তিনটি ধাপ ধরলে জাতীয়করনের পূর্বের ধাপ

(খুব-সংক্ষেপে আলোচিত), জাতীয়করণের পরের ধাপ (সংক্ষেপে আলোচিত), তার পরের ধাপটির

শুরু ১৯৯১-৯২ থেকে, যাকে বলা যেতে পারে রিফর্মের ধাপ। ভারতীয় অর্থনীতিতে L-P-G

(Liberalisation-Privatisation-Globalisation)-র প্রভাবে জাতীয়কৃত ব্যাংকগুলির

বিলগ্নীকরণ। বলা যায় জাতীয়করণের বিপরীতমুখী প্রক্রিয়ায় প্রাইভেটাইজেশনের দিকে

পদক্ষেপ। বস্তুত, ইউনিপোলার বিশ্বে ভুবনগ্রাম চিন্তায় ভারতীয় অর্থনীতিতে শুধার আসবে এই ভরসায় আর

আই-এম-এফ এর ঋণ পেতে তাদের দেওয়া শর্ত মেনে নেওয়ার বাধ্যতায় টোটাল পাব্লিক-সেকটরেই

রিফর্মের কথা উঠে এল। ব্যাংকিং ক্ষেত্রে সরকার নিয়োজিত ‘এম-নরসিংহম কমিটি’র

সুপারিশ কার্যকর করতে সরকার এগিয়ে এল রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের শরীক হয়ে।

নেহরু-ইন্দিরা প্রবর্তিত মিশ্র-অর্থনীতির পরিবর্তে মুক্ত-বাজার অর্থনীতি তখন

সরকারি অ্যাজেন্ডায়। তাই অনাদায়ী তামাদি-ঋণ আদায়ের তরিকা

খোঁজার বদলে, কমিটি-রিপোর্ট কার্যকর করা সরকারের কাছে সুবিধেজনক মনে হলো। কী ছিল

সেই সুপারিশে? সংক্ষেপে—

ক) আর কোনো ব্যাংকের জাতীয়করণ নয়। নতুন বেসরকারী ব্যাংক খোলায়

আর-বি-আই-এর সুবিধে প্রদান। স্থিত বেসরকারী ব্যাংকগুলির শাখা খোলায় লাইসেন্সের

বিলুপ্তি। বিদেশী ব্যাংক খোলার নীতি উদার করা।

খ) ব্যাংকগুলি শেয়ার বিক্রি করে তাদের মূলধন বাড়াতে পারবে।

(বিলগ্নীকরণ)

গ) প্রায়োরিটি সেক্টরে মোট ঋণের ৪০ শতাংশ কমিয়ে ১০ শতাংশ করা, যা

স্বাভাবিকভাবেই কৃষিক্ষেত্রে ১৮ শতাংশকে কমিয়ে আনবে।

ঘ) সমস্ত ব্যাংকের ৮% ‘ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি’ (মূলধনের পর্যাপ্ততা) থাকতে হবে।

ঙ) সমস্ত ঋণকে কালানুসারে চারভাগে ভাগ করতে হবে, যথা- স্ট্যান্ডার্ড,

সাব-স্ট্যান্ডার্ড, ডাউটফুল ও লস-অ্যাসেট। অনাদায়ে লভ্যাংশ থেকে সংস্থান (প্রভিশন) রাখতে হবে।

চ) সুদের বিষয়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণের বদলে বাজার-নির্ভরতায় জোর দিতে

হবে।

ছ) আন্তর্জাতিক স্তরে ৩-৪টি ব্যাংক ও জাতীয় স্তরে ৮-১০টি বড়ো ব্যাংক

তৈরি করা, এবং গ্রামীন এলাকার জন্য শুধুই গ্রামীন-ব্যাংক রাখা।

জ) তালিকা-২ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-খোলা ও

অগ্রগন্যক্ষেত্রে ঋণের হার ১৯৯৪ থেকে উল্লখযোগ্যভাবে কমেছে রিফর্মেশনের হাত ধরে।

আরও কিছু আছে। কিন্তু এ-থেকেই পরিস্কার যে এই নীতি পুরো উদারীকরণ ও

বেসরকারীকরণের কথা মাথায় রেখেই। ১৯৯২ থেকে সরকার এই সুপারিশ কার্যকরও করতে লাগল,

কেন্দ্রীয় সরকারে আসিন রাজনৈতিক দল-নির্বিশেষে সুপারিশগুলো লাগু করেছে, কখনো

শ্লথগতিতে কখনো দ্রুতগতিতে। বিশেষত বিগত ছ’-সাত বছরে অবস্থাটা কালিমালিপ্ত।

ব্যাংকের টাকার অর্থ হচ্ছে ট্রাস্টের ভিত্তিতে সাধারণের গচ্ছিত টাকা। বড়োলোক,

মনোপলি-হাউস, কর্পোরেট-সেক্টর ব্যাংকে টাকা রাখে না; ঋণ হিসাবে টাকা নেয়। শেষে

ঋণখেলাপিতে ব্যাংকে আর টাকা ফেরত আসে না। হাজার-হাজার কোটি টাকা ঋণ রেখে বিদেশে

গিয়ে বহাল তবিয়তে থাকে। ধাক্কা খায় সাধারণ মানুষ। কর্পোরেট সেক্টরের ক্রমাগত চাপে

দিনের পর দিন ঋণের সুদের হার কমানোর ফলশ্রুতিতে ব্যাংকের আমানতের ওপর সুদ কমে

চলেছে। এতেও আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষই, বিশেষত বরিষ্ঠ জনসাধারণ। একের পর এক

প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংক বিভিন্ন জালিয়াতিতে লালবাতি জ্বালছে, আর তাদের মার্জ করানো

হচ্ছে পাবলিক-সেক্টর ব্যাংকে সমস্ত লায়বিলিটিসহ। নতুন করে ‘ছ’-নং রেকোমেন্ডেসশনের

সুবাদে পাবলিক সেক্টরের বিভিন্ন ব্যাংককে জোড়া দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

এটা যে জনসাধারণের স্বার্থে করা হচ্ছে, তা নয়। মনোপলি-হাউস আর কর্পোরেট সেক্টরকে

আরও বেশি পরিমান ঋণ পাইয়ে দেওয়ার, এ-এক নয়া তরিকা। গত ৫ বছরে পাব্লিক-সেক্টর-ব্যাংকের

প্রায় ৩৪০০-টি শাখা হয় বন্ধ করা হয়েছে, নয় মার্জ করা হয়েছে। তালিকা-১ থেকে বোঝা

যায়, ১৯৯৪ সালের পর ব্যাংক-কর্মচারীর সংখ্যাবৃদ্ধির হার নগন্য। শাখা-বৃদ্ধি হয়েছে

যেখানে প্রায় দ্বিগুন, সেখানে কর্মচারী বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৬৬ শতাংশ। এর মধ্যে

আবার অধিকাংশ কর্মচারীই নিযুক্ত হয়েছেন প্রাইভেট-সেক্টর ব্যাংকে।

পাব্লিক-সেক্টর-ব্যাংক একটা স্ক্যালিটন স্টাফ-স্ট্রাকচারের ওপর দাঁডিয়ে পরিসেবা

দিয়ে চলেছে।

একজন ব্যাংক-কর্মচারী-অধিকারী-ইউনিয়ন-কর্মী হয়ে ওপরের কথাগুলো না-হ্য়

সব লিখে ফেললাম। কিন্তু এর সঙ্গে সাম্প্রতিক কোভিদ-১৯ এর সম্পর্ক কী? যোগাযোগটাই

বা কেমন? এক কথায় সম্পর্ক নিবিড়, তবে দা-কুমড়োর। যোগাযোগটা খুবই কম দূরত্বপথের।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যখন ক্রমেই তলানির দিকে, শিল্পে মন্দা— ফলশ্রুতিতে লাখ লাখ

শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ছেন, জিডিপি-গ্রোথ নামছে, ইনফ্ল্যাশন-রেট বাড়ছে, ডলারের তুলনায়

টাকার দাম কমছে, এমনকি বাংলাদেশের টাকাও আমাদের রুপি ছুঁইছঁই, দেশের চারদিকে

কৃষকরা যখন আত্মহত্যায় দেশের জন্য শেষ ঋণটুকু মেটাচ্ছে, অবস্থা সামলাতে না-পেরে

সরকার যখন ‘লক্ষ্মীর ভাড়’-টা (রিজার্ভ ব্যাংকের আপতকালীন তহবিল) পর্যন্ত ভেঙে

ফেলছে (১৭ হাজার ৬শ কোটি টাকা নিয়েছে সরকার), নিতান্ত শাড়ি না-থাকায় ট্রাংকে রাখা

বেনারসীটাই পরতে হয়েছে পাশের বাড়ি যেতে, তখনই এই করোনা-প্রভাব চীনের ‘হুয়ান’-এ

শুরু। প্রথমে শুধুই চীনে, একটা-দুটো শহরে, গুজব রটল কীসব ল্যাবরেটরি থেকে লিক-ফিক

করে গিয়ে এক নয়া ভাইরাসের জন্ম হয়েছে যা ভীষণই সংক্রামক। কেউ বলল, চায়না-মেড,

বিশ্ব-বাজার ধরা, যদিও বিশ্ব-বাজারটার অধিকাংশই চীনের দখলে। কেউ বলল

ম্যানমেড-ভাইরাস হয় না। শুধু চীন কেন ঐ ল্যাবরেটরিতে আমেরিকান পুঁজিও খাটছে,

ইত্যাদি। এসবই শোনা বা পড়া কথা, সত্যতা বিচার সম্ভব নয় আমার পক্ষে। ভাইরাসের

বিষয়টা নিয়ে যোগ্য মানুষজনই কথা বলবেন। ইউরোপ-আমেরিকা-ভারত এই সংক্রমণে তেমন

পাত্তা দিল না ‘হু’-এর (WHO) চেতাগ্নি সত্ত্বেও। কিছুদিনের মধ্যে চীন বিষয়টাকে

প্রায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এল স্রেফ উৎসস্থল নজরবন্দী করে। যাকে বলা হচ্ছে ‘লকডাউন’।

আলব্যের কামুর উপন্যাস ‘প্লেগ’ পড়েছিলাম। সেখানেও এই লকডাউন পড়েছি একটা শহরকে

কেন্দ্র করে। কীভাবে প্রচুর মৃত্যু আর কষ্ট সহ্য করেও প্লেগ সংক্রমণকে রোখা

গিয়েছিল। পাঠের বিষয় নেমে এল বাস্তবে, ৬৫ বছরের জীবনে এই প্রথম। কিন্তু চীন থেকে

সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে, বিশেষত ইউরোপে। খুব সামান্য ভারতে। তখনো সজাগ হয়নি

কেউ। ‘হু’ প্যানডেমিক ঘোষণা করল। ইউরোপে তখন ছড়াচ্ছে দ্রুত, মৃত্যুমিছিল শুরু,

প্রথমে পাত্তা না-দিলেও পরে সবাই চীনা পন্থানুসারে ‘লকডাউনের’ দিকেই গেল। যদিও

ইউরোপে লকডাউন সেভাবে প্রথমদিকে হয়ইনি। ক্রমে ছড়ালো আমেরিকায় এবং ভারতেও কিছুটা

গতি পেল কচ্ছপ। কিন্তু সরকার হেলদোলে অনড়। আসলে বিশ্ব-তাস খেলায় ট্রাম্প কার্ডটি

তখন ভারতের খুব দরকার। আনা হলো তাকে, শ্রুত, একশ কোটি টাকা খরচ করে। রোগটা যে

ইউরোপ আর মধ্য-প্রাচ্য থেকে আমদানি হচ্ছে এয়ার কোম্পানির বিভিন্ন ফ্লাইটে, এই

সাধারণ জ্ঞানকে উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক বিমান বন্ধ করা হলো না। রোগগ্রস্ত আর

উপসর্গহীন রোগগ্রস্তরা ফিরে স্বাভাবিক সামাজিক জীবনে চলে গেলেন। ফল হল মারাত্মক।

সম্ভবত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যগুলোও ঢিলেমি দিতে বাধ্য করেছিল। একটা প্রদেশের ক্ষমতা

নিয়ে দড়ি টানাটানি, কেনাবেচা, পালটানো, গঠনে সময় তো একটু লাগবেই। সবার ওপর রাজনীতি

সত্য তাহার উপর নাই। ইউরোপ তখন সংক্রমণের পিকে, দিশেহারা। আমাদের বলা হলো ‘তালি

বাজাও বাচ্চেলোগ! থালিভি।’ আমরা বাজালাম, আমরা সরেস তিন কাঠি উপর,

তালি-থালি-টিন-ঢোল-ঢাক-কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে মিছিল করে ফেললাম। তালির দিন কোনো আভাস

ছিল না ‘লকডাউন’-এর। একরাতে চার ঘণ্টার নোটিশে ‘লকডাউন’ ঘোষনা করা হলো সর্বোচ্চ

মাইক্রোফোন থেকে। সব বন্ধ। A to Z বন্ধ। ভাবা হলো না, ১৩৭ কোটি আবাদির ভারত, ভাবা

হলো না ফেডারেল স্ট্রাকচারের ভারত, নানা রাজনৈতিক দলের শাসনাধীনে রাজ্যগুলো, ভাবা

হলো না বিভিন্ন কাজে, (বিশেষত চিকিৎসা) ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মানুষদের কথা, ভাবা হলো

না এ-রাজ্য থেকে ও-রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া কোটি কোটি শ্রমিকের কথা। যদিও তখনও বিদেশ

থেকে শেষ উড়ানটি এসে নামেনি ভারতের মাটিতে, নামবে নামবে করছে। কতদিন ‘লকডাউন’-এ

থাকতে হবে জানা নেই। শিক্ষা একটা থাকা দরকার ছিল, চীনের তথ্য থেকে, ইউরোপের

বিভিন্ন দেশ থেকে, ভাবা কি হয়েছিল? আমি অন্ততঃ জানি না। ‘তালি-থালি’র পর এল,

‘দিয়া-মোমবাতি-নিদেন মোবাইল-টর্চ’ অন্ধকার বানিয়ে। পার্ষদরা তো দেয়ালীর অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফেলল পটাকাসহ। তো, একে একে

‘লকডাউন’-১-২-৩। চাক্কা বন্ধ। রেল-মেট্রো-বাস-লরির (পাইপ-লাইন অফ লাইফ এন্ড

ইকোনমি) চাকা বনধ্, কল-কারখানা-বড়ো শিল্পের চাকা অচল, চিমনির ধোঁয়া বন্ধ,

ব্যাংক-বীমা-ফিন্যানসিয়াল কোম্পানি (লাইফ-লাইন অফ ইকোনমি) নিয়ন্ত্রিতভাবে বন্ধ,

বাজার-মান্ডি-মল-রেঁস্তোরা-হোটেল বন্ধ। স্তব্ধ জনজীবন। দেশের অর্থনীতির ভাঙা

চাকাটা যখন ধ্যাড়ধ্যাড়িয়ে চলেছে কোনো এক গোবিন্দপুরের দিকে তখন তা কর্ণের রথের

চাকার মতো একদম বসে গেল মাটিতে গেঁড়ে। এই লকডাউনকে ঘিরে কী কী সমস্যা হয়েছে,

বিশেষত প্রবাসী আনঅরগানাইজড সেক্টরের শ্রমিকদের নিয়ে, তা সবাই জানেন বা অন্য কেউ

আলোচনা করবেন। আমি, আজ যখন ‘আনলক-১’ চালু হয়েছে, তখন দেশের অর্থনৈতিক হাল-হকিকতের

সন্ধান নিই কিছু।

আমি অর্থনীতিবিদ বা অর্থনীতির ছাত্রও নই। সাধারণ একজন রিটায়ার্ড

ব্যাংককর্মী হয়ে অনভ্যস্ত এই জায়গাটায় সঞ্চরণে ভুল-ত্রুটি (তথ্যে নয়, ভাবনায়) পাঠক

ক্ষমা-ঘেন্না করে দেবেন। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থান ও তার ভবিষ্যত নিয়ে কথা বলতে

গেলে অনেক কটা প্যারামিটারের কথা বলতে হয়। আমি সবকিছুতে না-গিয়ে গোটা তিনেক

প্যারামিটার নিয়ে সামান্যকিছু। ক) GDP (Gross Domestic Product). খ) বেকারত্ব/

কর্মহীনতা গ) সরকারি নীতিসমূহ।

ক) জিডিপি একটা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থানের স্ন্যাপ-শট। অর্থনৈতিক

আকৃতি আর তার বিবৃদ্ধির ধারণা দিতে পারে, যা পলিসিমেকারদের এবং নিয়োগকারীদের একটা

বড়ো টুল। তিনটি পদ্ধতিতে এটা ক্যালকুলেট করার মধ্যে ‘জিডিপি পার ক্যাপিটা’ হচ্ছে

জিডিপিরই একটা পরিমাপন, যা দেশের জনসংখ্যার প্রেক্ষিতে প্রতিজনের। একটা প্রয়োজনীয়

পদ্ধতি। আর ‘জিডিপি গ্রোথ রেট’ হলো একটা তুলনামূলক টুল, যা দিয়ে নির্ধারণ করা যায়

সময়ের অগ্রসরমানতার প্রেক্ষিতে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির দ্রুততা বা শ্লথতা। এর

সঙ্গে যদি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে কারেন্সির ক্রয়ক্ষমতা কমার হারকে তুলে ধরা

যায়, সেটিও অর্থনৈতিক অবস্থানকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে পারে। নীচে দেশের একটা তালিকা দিচ্ছি, যেখানে উপরোক্ত

বিষয়গুলির একটা সাংখ্যরূপ প্রতিভাত হয়।

এই তালিকা থেকে পরিস্কার ২০১৫ থেকে জিডিপি-গ্রোথ ক্রমহ্রস্বমান আর ইনফ্ল্যাশনের হার ক্রমবর্ধমান। অর্থনৈতিক অবস্থানে যা বিপদের ইঙ্গিত দ্যায়। আগামী দিনগুলোতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থান যে তমসাচ্ছন্ন, এই তালিকা তারই সূচক।

খ) বেকারত্ব ও কর্মহীনতার অবস্থানও মোটেও ভালো নয়। NSSO-র(National Sample Survey Office) রিপোর্ট অনুসারে (সরকারিভাবে প্রকাশ পায়নি) ২০১৭-১৮ বর্ষে ভারতের বেকারত্বের হার ৬.১%। পশ্চিমবঙ্গে এই হার ১১.৪%। Centre For Monitoring Indian Economy-র তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে লকডাউন-পূর্ব ও লকডাউন পরিস্থিতিতে এই হার ২০২০ তে দাঁড়িয়েছে—

এখান থেকেই আগামীদিনের কর্মহীন হাহাকার-করা অভাবী মানুষের অর্থনৈতিক হালচাল কেমন হতে পারে তার একটা চিত্র পাওয়া গেল। কিন্তু আমার ব্যক্তিচিন্তায় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থানটা তালিকার চেয়ে আরও খারাপ হতে পারে। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে প্রবাসী বা অভিভাসী শ্রমিকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। অর্থাৎ পঃবঙ্গ থেকে আনঅর্গানাজ়ইড-সেক্টরে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকের সংখ্যা, অন্যান্য প্রদেশ থেকে এখানে আনঅর্গানাইজ়ড-সেক্টরে কাজ করতে আসা শ্রমিকের তুলনায় অনেক অনেক বেশি। করোনা-প্রভাবে এরা ফিরে আসছে বহু লাঞ্ছনা ও কষ্ট সহ্য করে। এদের সবাই আদৌ ফিরবে কিনা, তা-নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। স্বাভাবিকভাবেই গ্রামাঞ্চলে বেকারত্বের সংখ্যা অত্যধিক বেড়ে যাবে আগামীদিনে।

গ) ঠাকুর ঘুমাইয়াছিলেন। ঠাকুর জাগিলেন। মাঝেমধ্যে ঘুম ভাঙিত লকডাউনের

ঠিক পূর্বে ও শেষ হইয়া আসিবার আগে। প্রথমে তালি-থালি বাজাইয়া, দিয়া-দেওয়ালী

জ্বালাইয়া, আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করাইয়া, রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নরকে দিয়া ‘সহজ

হইবে গো এত পরিমান ঋণ-বন্টন-ব্যবস্থা’ ইত্যাদি বলাইয়া, অবশেষে বহুপ্রতীক্ষান্তে

নিজেই কুড়ি-লক্ষ কোটি-টাকার ফাঁপা একটা বয়া ভাসাইলেন জলে। হাল হয়তো নিজেই ধরিয়া

আছেন অলক্ষে, কিন্তু বৈঠাদার হইল কিছু পার্ষদ, যারা চার-দিবসের নাটক লইয়া হাজির

হইলেন করোনা-ইন্ডিয়া মঞ্চে। নাটকের চার অংকেই, ব্যাংকগুলিই প্রধান চরিত্র। তাহাদের

রূপ-রস-স্বাস্থ্য পান করিবার এলাহি ব্যবস্থা। একদিন অবশ্য প্রধান চরিত্র হইল

রাষ্ট্রীকৃত কয়লাখনি। যা হাফ-লক্ষ কোটি-টাকা দিয়া সুন্দর করিয়া সাজাইয়া-গুছাইয়া

বাবুদের প্লেটে সাজাইয়া দেওয়া হইবে, গলাধকরণের নিমিত্ত। অর্থাৎ বিলগ্নীকরণ করা

হইবে। এই দুর্যোগই বেচার পক্ষে আদর্শ সময় বিবেচিত। কোনো

বাদ-প্রতিবাদ-কর্মচারীবিক্ষোভ থাকিবে না। তাই বেচে দে লো, বেচে দে। এই সুযোগে বেচে

দে। যা আছে তাই বেচে দে। রেল বেচে দে, পোর্ট বেচে দে, ব্যাংক-বীমা আরও বেশি করে

বেচে দে, ফোন বেচে দে, হেল বেচে দে, কোল বেচে দে। দুর্মুখের কেউ কেউ বলিল এই

পঞ্চাশহাজার কোটি-টাকা এই সময়ে দুর্গত প্রবাসী-শ্রমিকদের কাজে লাগাইলে হইত না?

ঠাকুর বলিলেন— আমাদের আত্মনির্ভর হইতে হইবে। ঋণ দাও, পণ্য উৎপাদন করো, বাজারে

জোগান বাড়াও। কিন্তু কিনবেটা কে? সাধারণ মানুষের হাতের টাকা-তো লকডাউনে শেষ।

ক্রয়ক্ষমতা বিলুপ্ত প্রায়। চাহিদা থাকবে কী করে বাজারে? পণ্য উৎপাদনও মার খেতে

বাধ্য। আবার উদ্যোগ মার খাবে, কয়েকহাজার কোটি টাকা আবার ব্যাংকগুলোকে

‘ব্যাড-ডেট-রাইট-অফ’ করতে হবে। যেমন লকডাউনের সুযোগে ৬৮ হাজার কোটি টাকা রাইট-অফ

করা হয়েছে। এই দাঁড়ালো সরকারী নীতি বা রাষ্ট্রের জন্য কল্যানকামীতার পরিচয়। মাত্র

চার-ঘণ্টার নোটিশে অপরিকল্পিতভাবে, কোটি-কোটি মানুষের (বিশেষত শ্রমিক)

সুবিধা-অসুবিধার তোয়াক্কা না-করে, লকডাউন ব্যবস্থা কবে শেষ হতে পারে সে সম্পর্কে

স্পষ্ট ধারণা না রেখে, এত বিশাল দেশে (আয়তনে, লোকসংখ্যায়, জনঘনত্বে) লকডাউন করলে যা

হয়, তাই হচ্ছে ভারতে।

আমার একটা অভ্যাস হয়ে গেছে সেই ১৭ মার্চ, ২০২০ থেকে, করোনা নিয়ে

WHO-র বিভিন্ন রিপোর্ট, অভিমত, নির্দেশিকা ইত্যাদি পড়া। বিশেষত এর ‘সিচুয়েশন

রিপোর্ট’-টা ঘাটলে বিশ্বের অনেক তথ্য পাওয়া যায়, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায় নিজের

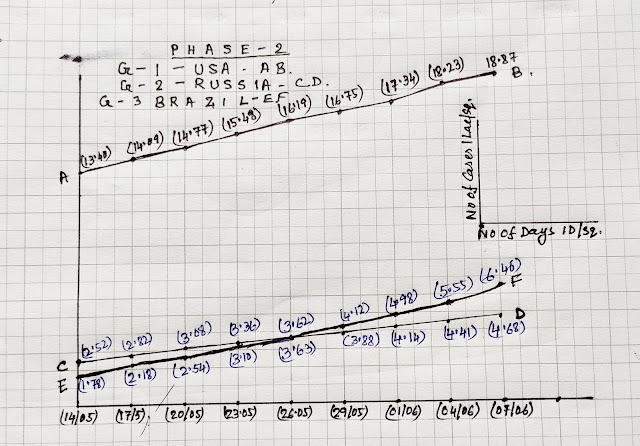

দেশের ও রাজ্যের অবস্থান। এই নিয়ে কিছু সংকেতমূলক গ্রাফও এঁকে তথ্যভিত্তিক লেখা

ফেসবুকে পোস্টও করেছিলাম। এখানে এত বলার সুযোগ নেই। তবে দুইধাপে কিছু গ্রাফ রাখছি,

যা বলতে চাই, তার সুবিধার জন্য।

প্রথমে গ্রাফ সম্পর্কে কিছু। তথ্যগুলো সংগৃহীত হয়েছে WHO–Situation Report থেকে। ১ম-ফেজে, ৩০-মার্চ থেকে ২৯-এপ্রিল মোট ৩১ দিনের। তিনটি চিত্রে ভারতসহ পাঁচটি দেশের অবস্থান। ভূমি-রেখা বরাবর দিন (সময়কাল) এবং লম্ব-রেখা বরাবর আক্রান্ত-মানুষের সংখ্যা রাখা হয়েছে। (বিস্তারিত গ্রাফেই উল্লেখ আছে। গ্রাফের বর্গ ব্যবহারের মাপ, কোন দেশের কোন রেখা, ইত্যাদি)।

এই গ্রাফগুলো থেকে এটা পরিস্কার যে আমেরিকায় সময়ের প্রেক্ষিতে দ্রুত

ক্রমবর্ধমানভাবে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, যেখানে ইতালী-স্পেন-জার্মানিতে (যাদের

আগে বিবৃদ্ধি ছিল) আক্রান্তের হার প্রায় স্থিতিশীল হয়ে এসেছে। সেখানে ভারতে

আক্রান্তের সংখ্যা স্থিতিশীল থাকতে থাকতে ০৯/০৪ থেকে কিছুটা উর্ধ্বমুখী এবং ১৪/০৪

থেকে আরও উর্ধ্বমুখী। সুতরাং সবদিক বিচার-বিবেচনা করে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে

ঘোষিত সময়ের আরও কিছুটা পরে লকডাউন ঘোষণা করা যেতেই পারত।

এবারে ২য়-ফেজে প্রয়োজনানুসারে কয়েকটি দেশ বদল করা হয়েছে আক্রান্ত-সংখ্যার নিরিখে। ১৪/০৫ থেকে ০৭/৬ এই ২৫-দিনের জন্য দু’টি চিত্রে ভারতসহ পাঁচটি দেশের গ্রাফ আঁকা হয়েছে একই পদ্ধতিতে।

কল্যানকারী রাষ্ট্রের ভূমিকায় কী অর্থনীতির দিকে, কী কোভিদ-১৯ মোকাবিলায় প্রথম থেকে নেওয়া পদক্ষেপগুলো কতটা সাধারণ-মানুষ ও শ্রমজীবীদের কথা ভেবে, আর কতটা রাজনৈতিক অভিসন্ধিমূলক, কতটা অর্থনৈতিক মন্দা ও কর্মহীনতার ক্ষোভকে কোভিদ-১৯-এর কার্পেটের নীচে লুকোবার অজুহাতে তার মূল্যায়ন একদিন হতে পারে। তিনটে পৃথিবী। কোভিদ-১৯-পূর্ব (যাতে ছ’মাস আগেও ছিলাম), কোভিদ-১৯-গ্রস্ত (যাতে আজও আছি), আর কোভিদ-১৯-উত্তর (যাতে থাকব কিনা গ্যারান্টি নেই)। টিকে গেলে সেই মূল্যায়ন পরখ করার একটা সুযোগ মিলবে।

Post a Comment